Dot in Adventure

Dot in Adventure

"If we do not find anythin very plesant, at least we shall find something new" ~ Voltaire

I have move home la~~~

http://dorothy9413.wordpress.com

Dot in Adventure

Dot in Adventure

每天都忙碌在極其煩瑣的工作中,往往是朝八晚八,全日穩坐座位埋首工作,人實在疲累。今晚,很難得地感到充實和享受。

報了公司職工會安排的太極班,今晚是第二堂。短短一個小時,跟著老師傅,靜極思動、動極思靜,在陰柔的動作把自己鬆弛下來。師傅第一堂就說,學太極,最重要是順其自然,順勢而行。

「順其自然」,師傅一語中的,實在發人深省。 在身體轉動的影兒之中,找到形體美學。物極必反,極忙的身驅彷彿一下子釋放過來,與自我共舞,好不愉快。

課堂完了,找了一間茶餐廳,一個人吃完一個豉汁蒸大鱔配凍檸茶的中式套餐。漫步浪蕩歸家的路上,還是灑著絲絲細雨,好不浪漫。

一回到家,馬上播放同事借給我的「盛放憶蓮」,在「破曉」與「心碎巷」中翻閱剛買回來的報紙,好不享受。 無法不認老,耍太極、聽老歌、刨報紙,已是我一天最大的滿足。

可笑?可嘆? 我想應是可幸吧──接納自己的這一面,順其自然,是福氣。

每天都忙碌在極其煩瑣的工作中,往往是朝八晚八,全日穩坐座位埋首工作,人實在疲累。今晚,很難得地感到充實和享受。

報了公司職工會安排的太極班,今晚是第二堂。短短一個小時,跟著老師傅,靜極思動、動極思靜,在陰柔的動作把自己鬆弛下來。師傅第一堂就說,學太極,最重要是順其自然,順勢而行。

「順其自然」,師傅一語中的,實在發人深省。 在身體轉動的影兒之中,找到形體美學。物極必反,極忙的身驅彷彿一下子釋放過來,與自我共舞,好不愉快。

課堂完了,找了一間茶餐廳,一個人吃完一個豉汁蒸大鱔配凍檸茶的中式套餐。漫步浪蕩歸家的路上,還是灑著絲絲細雨,好不浪漫。

一回到家,馬上播放同事借給我的「盛放憶蓮」,在「破曉」與「心碎巷」中翻閱剛買回來的報紙,好不享受。 無法不認老,耍太極、聽老歌、刨報紙,已是我一天最大的滿足。

可笑?可嘆? 我想應是可幸吧──接納自己的這一面,順其自然,是福氣。

但 經過西貢、粉嶺與倫敦羅素廣場及溫布 萊的洗禮後,對聲音好像完全沒有了免疫能力。蚊型聲音,也能把我重重擊倒。話雖如此,上天好像早有安排--自入伙以來,鄰居每日廿四小時的慈悲梵音,其實已經一早替我打了支疫苗針!今 日我不是已經可以與梵音共舞嗎?物極必反,今日身體雖是軟弱,但假以時日,就能產生抗體,到時就可修成正果,練成金剛不壞之身!

風落梨花雪滿庭,

今年又是一清明。

游絲到地終無意,

芳草連天若有情。

~瞿佑

本來預定跟父母掃墓去,卻因他們怕人太多而改了期。天氣炎炎,既然難得有一天額外假期,可不往郊外走走?選擇了往我的禁地去作另類掃墓。

五年,沒有踏足西貢半步。今天終於鼓起勇氣解封現場,心情總有點興奮和期待。

選 擇了走一段以往經常進出的道路──由沙田出發,經過馬鞍山,遙遙看著熟悉的小山丘,急忙向它問好。當在泰山壓頂般的馬鐵高架下經過,感覺這個地方好像已被 大地主霸佔了,少了一份往日的閒適。幸好,當巴士進入西沙公路,經過沙角尾、黃竹灣、企嶺下老圍、西徑村、瓦窰頭等地方時,還有一份濃烈的親切感,宛如舊 朋友沿途向我徐徐揮手一樣。

臨近西貢市,發覺海灣酒店不見了,窄窄的小迴旋處和從前的臨時房屋區,已經被開闢出一段新路,很有人面桃花的感覺。舊地重遊,看著西貢社區和道路的變化,只有停不了的驚訝。沒想過香港的變化真的可以很大。

穿過大街小巷,在過往熟悉的小店舖稍作停留,默默在心裡向不會認得我的店員們逐一打招呼;一再嚐到舊日飯堂的炸雞翼和紅豆冰,到巷仔吃我最愛的美味泰式雞肉鹵水腸飯。

清明是春天的一個節氣,此時「草木萌動、大地泛青、大氣潔淨」,因此稱為清明。清明時節除了是煙火悽迷的掃墓時節外,亦是寒食、植樹與春生的日子。細看這個節氣的由來,實實在在散發著一種冬去春來的新生力量。

霧掃去,天朗氣清。

參考資料: 清明的起源與習俗

風落梨花雪滿庭,

今年又是一清明。

游絲到地終無意,

芳草連天若有情。

~瞿佑

本來預定跟父母掃墓去,卻因他們怕人太多而改了期。天氣炎炎,既然難得有一天額外假期,可不往郊外走走?選擇了往我的禁地去作另類掃墓。

五年,沒有踏足西貢半步。今天終於鼓起勇氣解封現場,心情總有點興奮和期待。

選 擇了走一段以往經常進出的道路──由沙田出發,經過馬鞍山,遙遙看著熟悉的小山丘,急忙向它問好。當在泰山壓頂般的馬鐵高架下經過,感覺這個地方好像已被 大地主霸佔了,少了一份往日的閒適。幸好,當巴士進入西沙公路,經過沙角尾、黃竹灣、企嶺下老圍、西徑村、瓦窰頭等地方時,還有一份濃烈的親切感,宛如舊 朋友沿途向我徐徐揮手一樣。

臨近西貢市,發覺海灣酒店不見了,窄窄的小迴旋處和從前的臨時房屋區,已經被開闢出一段新路,很有人面桃花的感覺。舊地重遊,看著西貢社區和道路的變化,只有停不了的驚訝。沒想過香港的變化真的可以很大。

穿過大街小巷,在過往熟悉的小店舖稍作停留,默默在心裡向不會認得我的店員們逐一打招呼;一再嚐到舊日飯堂的炸雞翼和紅豆冰,到巷仔吃我最愛的美味泰式雞肉鹵水腸飯。

清明是春天的一個節氣,此時「草木萌動、大地泛青、大氣潔淨」,因此稱為清明。清明時節除了是煙火悽迷的掃墓時節外,亦是寒食、植樹與春生的日子。細看這個節氣的由來,實實在在散發著一種冬去春來的新生力量。

霧掃去,天朗氣清。

參考資料: 清明的起源與習俗

回港三個月,工作也做了三星期,才漸漸感覺安定一點。

由 準備回港開始,心裡一直盤算自己想做 什麼。理所當然的想法就是,學以致用。於是用最正常的途徑,想想自己可以如何「學以致用」。友人也曾建議可以如何推廣自己所學,或在大專教育/教會界舉辦 工坊坊研討會,也可以自由人身份與不同社區團體合作,也可作私人執業,開闢新天地。

現況如此,理應感到興奮才是,可惜我卻沒有。彷彿越要進入這個專業,我越覺得被綑著。一次與友人相聚,自己衝口而出的一句話,讓我得著解脫──「我不單是戲劇治療師,我還有更多更多的興趣!」也許是性格使然,也許我是一個如假包換的Generalist,當很多人對專業工作都趨之若鶩時,我只覺得那是一個籠,會把我困住。

從《走過峰火大地》一書認識戰地記者張翠容,一直欣賞她敏銳而細摯的筆觸,今天終有機會與她見面,心情實在興奮。

近 來在看她的新書《中東現場》,過去三年,她走訪埃及、以色列、巴勒斯坦、黎巴嫩、斜利亞及伊拉克這幾個國家〔註:巴勒斯坦只是自治區,立國提案看似仍是遙 不可及〕,深入各伊斯蘭組織陣地,親身訪問哈馬斯、阿拉法特等政要人物,與以色列屯墾區的居民接觸,從各地學者、政要、新聞記者及當地人民的言談中,了 解他們的生活。透過細膩的文筆,真摯的情感,作者彷彿把複雜而紊亂的中東現況重新組合過來,讓讀者跟隨她的步履進入現場,加深大家對充滿「一千零一夜」神 秘色彩的伊斯蘭國家的了解,也讓以巴衝突的實況活生生地展現讀者眼前。正如她在自序所言:一切不曾發生,直至它被描述。

一九七四年,在慕尼黑奧林匹克運動會中,十一名以色列運動員被巴勒斯坦「黑色九月」組織刺殺,繼而引起以色列連串報復行動。這暴力事件為世界對巴勒斯坦的關注揭開了序幕,讓巴人從此被攝進傳媒鏡頭之下。在西方媒體報導下,「巴勒斯坦」好像就與「恐佈分子」劃上了等號。

上星期看罷由史提芬.史匹堡執導的電影《慕尼黑》,「家」這個主題還在我的腦海縈繞之際,今天出席《中東現場》新書導讀會,有機會親身聽作者講述書中採訪故事,還觀賞了作者新鮮出爐的《和平運動在中東》紀錄片 rough cut 首映,滿腦子充斥著的都是中東場景。

影 片中出現的句子「生存就是抗爭」(To exist is to resist),作者說是在以色列殖民區安全籬笆上隨處可見的。以色列的安全籬笆(Security Fence),對於巴勒斯坦人來說,就是隔離牆(Separation Wall) 。一樣的地土,同時是以巴雙方的家園;觀點角度的不同,帶來停不了的衝突。戰爭與和平,是人類歷史無休止的循環。

約一小時的紀錄片,主要 展述多個國際和平組織在以巴之間推動和平運動的情況,其中訪問了來自各個國家的人仕,包括不少主張和平對話的猶太人,共同參與國際團結運動 (International Solidarity Movement, ISM),在以巴衝突現場,以和平示威方法,為巴人爭取基本的生存權利。

從《走過峰火大地》一書認識戰地記者張翠容,一直欣賞她敏銳而細摯的筆觸,今天終有機會與她見面,心情實在興奮。

近 來在看她的新書《中東現場》,過去三年,她走訪埃及、以色列、巴勒斯坦、黎巴嫩、斜利亞及伊拉克這幾個國家〔註:巴勒斯坦只是自治區,立國提案看似仍是遙 不可及〕,深入各伊斯蘭組織陣地,親身訪問哈馬斯、阿拉法特等政要人物,與以色列屯墾區的居民接觸,從各地學者、政要、新聞記者及當地人民的言談中,了 解他們的生活。透過細膩的文筆,真摯的情感,作者彷彿把複雜而紊亂的中東現況重新組合過來,讓讀者跟隨她的步履進入現場,加深大家對充滿「一千零一夜」神 秘色彩的伊斯蘭國家的了解,也讓以巴衝突的實況活生生地展現讀者眼前。正如她在自序所言:一切不曾發生,直至它被描述。

一九七四年,在慕尼黑奧林匹克運動會中,十一名以色列運動員被巴勒斯坦「黑色九月」組織刺殺,繼而引起以色列連串報復行動。這暴力事件為世界對巴勒斯坦的關注揭開了序幕,讓巴人從此被攝進傳媒鏡頭之下。在西方媒體報導下,「巴勒斯坦」好像就與「恐佈分子」劃上了等號。

上星期看罷由史提芬.史匹堡執導的電影《慕尼黑》,「家」這個主題還在我的腦海縈繞之際,今天出席《中東現場》新書導讀會,有機會親身聽作者講述書中採訪故事,還觀賞了作者新鮮出爐的《和平運動在中東》紀錄片 rough cut 首映,滿腦子充斥著的都是中東場景。

影 片中出現的句子「生存就是抗爭」(To exist is to resist),作者說是在以色列殖民區安全籬笆上隨處可見的。以色列的安全籬笆(Security Fence),對於巴勒斯坦人來說,就是隔離牆(Separation Wall) 。一樣的地土,同時是以巴雙方的家園;觀點角度的不同,帶來停不了的衝突。戰爭與和平,是人類歷史無休止的循環。

約一小時的紀錄片,主要 展述多個國際和平組織在以巴之間推動和平運動的情況,其中訪問了來自各個國家的人仕,包括不少主張和平對話的猶太人,共同參與國際團結運動 (International Solidarity Movement, ISM),在以巴衝突現場,以和平示威方法,為巴人爭取基本的生存權利。

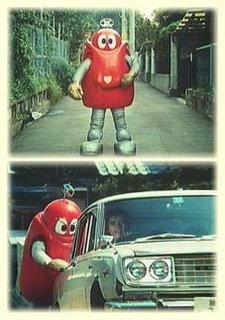

和 平組織人士以大型鐵罐製成的非暴力保護裝,讓我想起童年時看過的小露寶機械人──努力為人類服務,爭取紅心標誌。一份和平信念,一點對愛的希冀,把年輕 的、年老的都招聚來了。令我最感動的,是猶太拉比謝洛美(Jeremy)在巴人中間興建學校,跟孩童分享和平訊息。當我看著巴裔孩童面上的 笑容,看著這個站在他們面前沒有荷槍實彈的猶太人,我深信,要改變這沉重的歷史,雖是遙遙長路,卻還是帶著一點點盼望的。

導讀會上就「持 續抗爭」與「和平運動」的問題,曾有一度熱烈討論。席上一名法學博士提出,暴力不能解決問題,和平爭取才是唯一出路。他認為,面對擁有龐大美國勢力支持的 以色列,巴勒斯坦的反抗鬥爭是不必要的;正如一名受暴婦女,明知受暴掙扎必死無疑,理應任由處置,為的是保留「生存機會」。

相信席上與會者均認為暴力行為 是不可接受,但博士所舉受暴婦女的例子,卻引起連串爭論。有人表示,巴人在遭到極度壓迫下的反抗,雖是於理不合,卻是自然反應;在苛且生存以外,還有更多 可以爭取的。以暴力喚來關注,似乎是巴人的信念,是他們在絕望的占領生活下,竭斯底里的呼喊,情感無法宣洩的表達。有人說,作者太感性了。有人反問,感性 一點的世界有何不妥?難道人類歷史就只有法理邏輯?也許,在人與人之間、國與國之間,正需要這份對人類生命的熱情,來為世界帶來多點熱愛與盼望。

這刻在我眼前出現的景象,是和平運動人仕為了減少隔離牆的興建,在以巴土地上種下的橄欖樹。這遍佈橄欖樹的山頭,與《創世記》中洪水過後鴿子嘴裡叼著的橄欖葉,和耶穌復活升天的橄欖山,看似是一個超越時空的標記,在歷世歷代中遙遙呼應著。

和 平組織人士以大型鐵罐製成的非暴力保護裝,讓我想起童年時看過的小露寶機械人──努力為人類服務,爭取紅心標誌。一份和平信念,一點對愛的希冀,把年輕 的、年老的都招聚來了。令我最感動的,是猶太拉比謝洛美(Jeremy)在巴人中間興建學校,跟孩童分享和平訊息。當我看著巴裔孩童面上的 笑容,看著這個站在他們面前沒有荷槍實彈的猶太人,我深信,要改變這沉重的歷史,雖是遙遙長路,卻還是帶著一點點盼望的。

導讀會上就「持 續抗爭」與「和平運動」的問題,曾有一度熱烈討論。席上一名法學博士提出,暴力不能解決問題,和平爭取才是唯一出路。他認為,面對擁有龐大美國勢力支持的 以色列,巴勒斯坦的反抗鬥爭是不必要的;正如一名受暴婦女,明知受暴掙扎必死無疑,理應任由處置,為的是保留「生存機會」。

相信席上與會者均認為暴力行為 是不可接受,但博士所舉受暴婦女的例子,卻引起連串爭論。有人表示,巴人在遭到極度壓迫下的反抗,雖是於理不合,卻是自然反應;在苛且生存以外,還有更多 可以爭取的。以暴力喚來關注,似乎是巴人的信念,是他們在絕望的占領生活下,竭斯底里的呼喊,情感無法宣洩的表達。有人說,作者太感性了。有人反問,感性 一點的世界有何不妥?難道人類歷史就只有法理邏輯?也許,在人與人之間、國與國之間,正需要這份對人類生命的熱情,來為世界帶來多點熱愛與盼望。

這刻在我眼前出現的景象,是和平運動人仕為了減少隔離牆的興建,在以巴土地上種下的橄欖樹。這遍佈橄欖樹的山頭,與《創世記》中洪水過後鴿子嘴裡叼著的橄欖葉,和耶穌復活升天的橄欖山,看似是一個超越時空的標記,在歷世歷代中遙遙呼應著。

小 點當年寫的畢業論文是Liberation Theology & Spirituality,研究對象是一位秘魯神父,解放神學的鼻祖顧德理/古提雷茲(Gustavo Gutierrez)。教授當年曾批評論文把解放神學與福音派的靈修神學拉得太近, 把馬克思主義的影響看輕了。但小點當時真的覺得顧神父的解放神學與主耶穌的天國使命尤其接近:主的話本來就不是靜態的,與上帝親近、默觀主話,就是與貧窮 人(無論物質、心靈或是靈性上的貧窮)連結在一起(Solidarity with the poor),於是小點將顧氏的解放神學與Thomas Moore 的默觀靈修(Contemplation) 放在一起──to act is to contemplate, to love is to act with justice,以彌迦書的「行公義、好憐憫、存謙卑的心與神同行」總結了她的學術研究。

原來,解放神學的發展在不經不覺間,又蕩回我的身邊。

小 點當年寫的畢業論文是Liberation Theology & Spirituality,研究對象是一位秘魯神父,解放神學的鼻祖顧德理/古提雷茲(Gustavo Gutierrez)。教授當年曾批評論文把解放神學與福音派的靈修神學拉得太近, 把馬克思主義的影響看輕了。但小點當時真的覺得顧神父的解放神學與主耶穌的天國使命尤其接近:主的話本來就不是靜態的,與上帝親近、默觀主話,就是與貧窮 人(無論物質、心靈或是靈性上的貧窮)連結在一起(Solidarity with the poor),於是小點將顧氏的解放神學與Thomas Moore 的默觀靈修(Contemplation) 放在一起──to act is to contemplate, to love is to act with justice,以彌迦書的「行公義、好憐憫、存謙卑的心與神同行」總結了她的學術研究。

原來,解放神學的發展在不經不覺間,又蕩回我的身邊。

感 謝任兄提及由阿根廷裔女性主義神學家Marcella Althaus-Reid所寫的Indecent Theology一書,當我在英國打書釘時剛好看過一小部份。Althaus-Reid認為 “all theology is sexual theology”,所有教會架構及意識形態都是建基在異性愛的思維上。書中提及南美洲的娼妓問題,在娼妓實際的處境中,神如何在她們中間。因為沒有把全 書看完,知道的真的不多,但速讀時發覺書中多個理論在在挑戰傳統教會信仰觀點,在傳統福音派成長的我,當時真有點瞠目結舌。

話雖如此,解 放神學並不是從理論而來,而是由實踐出發的信仰反思("critical reflection on praxis")。離開了當地的處境,解放神學的演繹就要作出適切的調整。顧神父當初提出解放神學這觀念時,根本就單單環繞拉丁美洲的處境而談的。解放神 學可說是受壓迫者的福音──這不是很基要的信仰嗎?

其實有趣的是,馬克思主義過份高舉人性的烏托邦早已在人心中幻滅,但解放神學以基督中心出發的「與貧窮人連結在一起」,卻是申命記15章「在你們中間沒有窮人」的願景, 讓人參與上帝國的藍圖,為人帶來將由耶穌親自完滿的希望。

解 放神學的發展是在六零年代,當歐美經濟從二次大戰逐步復蘇過來時, 拉丁美洲仍處於貧窮的第三世界。如中國人仰望毛澤東一樣,心裡渴望解放式的救贖。幸好解放神學所談的天國的來臨,並非如馬克思的渴望,妄想人能靠自己打造 新世界;反而以社會科學知識為基礎,以現實處境為場景,以基督教核心信仰為骨幹,呼籲人切實參與神在地上already but not yet 的天國。我認為這個以馬克思的俗世理論來架構的神學,其實很配合中國人的國情。由解放神學出發的信仰觀,也許更容易叫中國人體會基督精神,感受天人合一的太極之道,與分裂的自我生命連結(solidarity with the divided self),與廣大的勞苦大眾一起,與天地復和。

感 謝任兄提及由阿根廷裔女性主義神學家Marcella Althaus-Reid所寫的Indecent Theology一書,當我在英國打書釘時剛好看過一小部份。Althaus-Reid認為 “all theology is sexual theology”,所有教會架構及意識形態都是建基在異性愛的思維上。書中提及南美洲的娼妓問題,在娼妓實際的處境中,神如何在她們中間。因為沒有把全 書看完,知道的真的不多,但速讀時發覺書中多個理論在在挑戰傳統教會信仰觀點,在傳統福音派成長的我,當時真有點瞠目結舌。

話雖如此,解 放神學並不是從理論而來,而是由實踐出發的信仰反思("critical reflection on praxis")。離開了當地的處境,解放神學的演繹就要作出適切的調整。顧神父當初提出解放神學這觀念時,根本就單單環繞拉丁美洲的處境而談的。解放神 學可說是受壓迫者的福音──這不是很基要的信仰嗎?

其實有趣的是,馬克思主義過份高舉人性的烏托邦早已在人心中幻滅,但解放神學以基督中心出發的「與貧窮人連結在一起」,卻是申命記15章「在你們中間沒有窮人」的願景, 讓人參與上帝國的藍圖,為人帶來將由耶穌親自完滿的希望。

解 放神學的發展是在六零年代,當歐美經濟從二次大戰逐步復蘇過來時, 拉丁美洲仍處於貧窮的第三世界。如中國人仰望毛澤東一樣,心裡渴望解放式的救贖。幸好解放神學所談的天國的來臨,並非如馬克思的渴望,妄想人能靠自己打造 新世界;反而以社會科學知識為基礎,以現實處境為場景,以基督教核心信仰為骨幹,呼籲人切實參與神在地上already but not yet 的天國。我認為這個以馬克思的俗世理論來架構的神學,其實很配合中國人的國情。由解放神學出發的信仰觀,也許更容易叫中國人體會基督精神,感受天人合一的太極之道,與分裂的自我生命連結(solidarity with the divided self),與廣大的勞苦大眾一起,與天地復和。

這裡,記載了那段倫敦生活的日子。回香港後,彷彿失落了書寫城市的動力。回看走過的路,倫敦,仍是戀戀。